Imaginez un phénomène lumineux si vaste qu’il pourrait relier Paris à Venise en une fraction de seconde. Ce n’est pas le fruit de l’imagination, mais la réalité d’un événement météorologique extraordinaire qui a changé notre compréhension des orages.

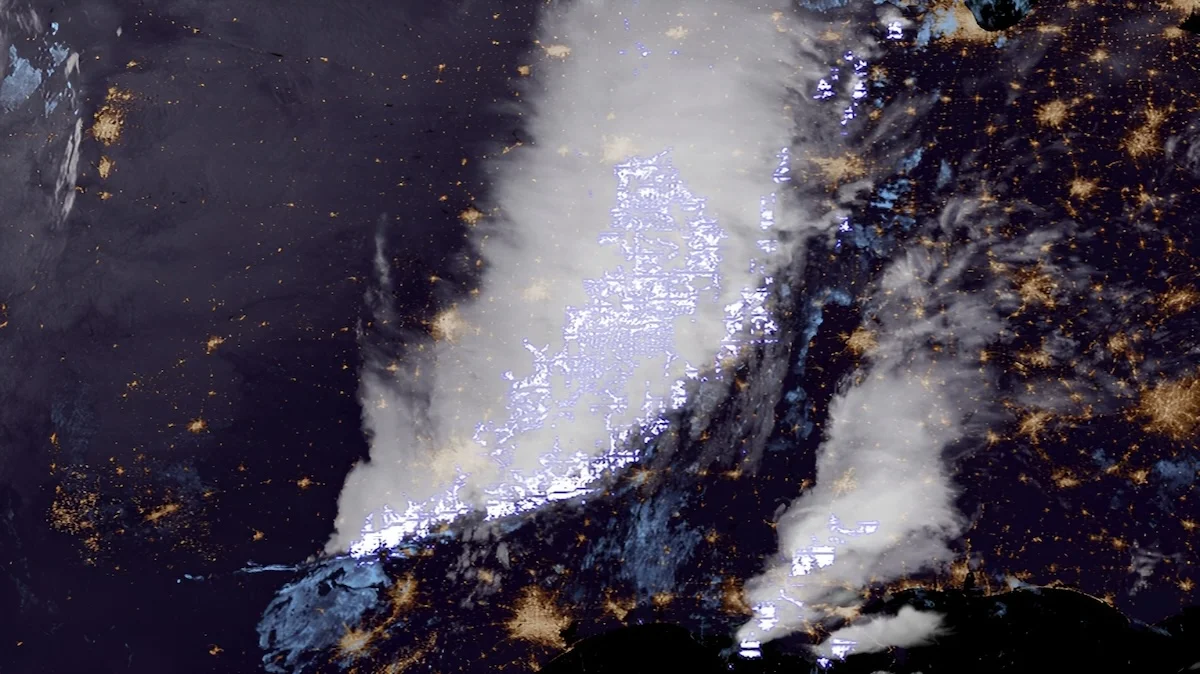

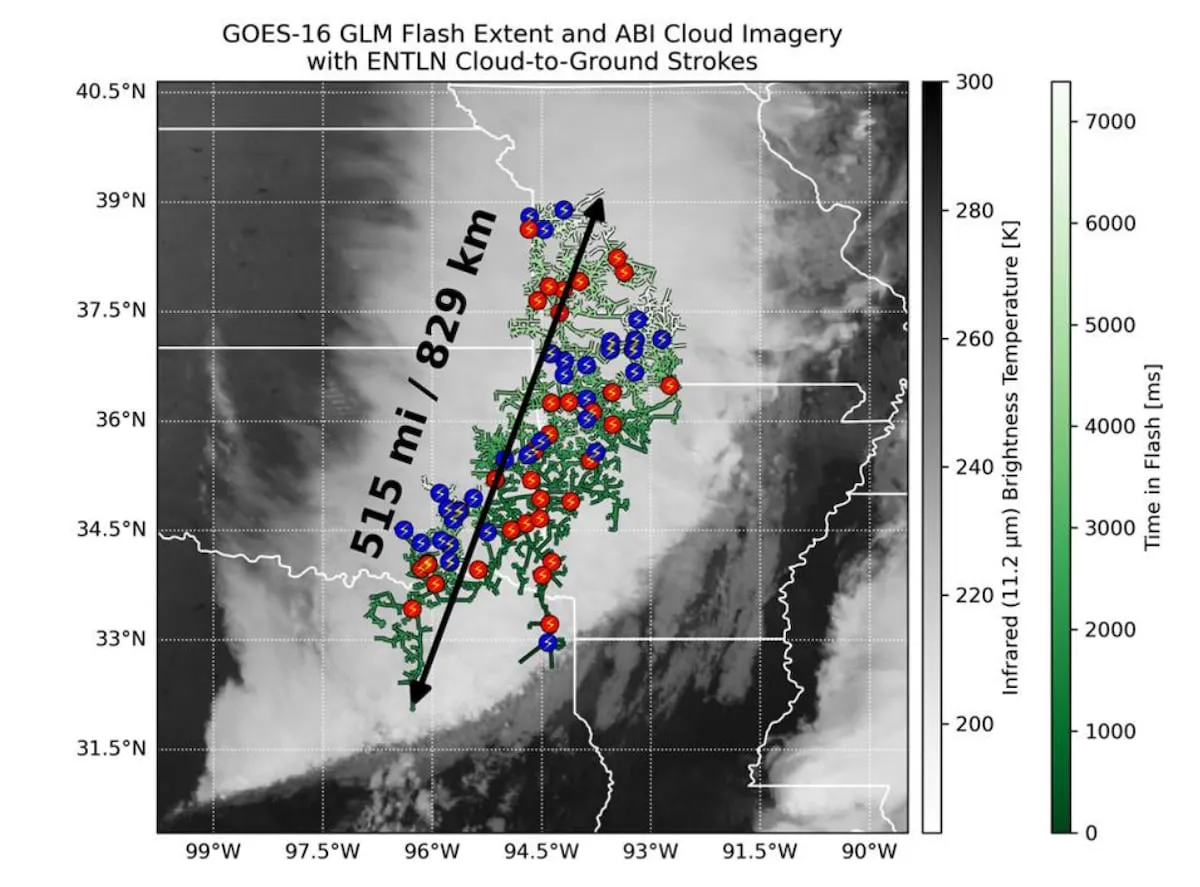

En effet, les scientifiques ont récemment confirmé l’existence d’un éclair d’une longueur record de 829 kilomètres, une décharge électrique colossale qui a traversé le ciel des États-Unis. Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c’est que ce phénomène céleste, survenu le 22 octobre 2017, est resté inconnu pendant près de huit ans.

Comment un événement d’une telle magnitude a-t-il pu échapper à notre attention ? La réponse se trouve à plus de 35 000 kilomètres au-dessus de nos têtes. Grâce aux données collectées par des satellites géostationnaires de nouvelle génération, comme le GOES-16 américain, les chercheurs ont pu, bien des années plus tard, retracer le parcours de ce phénomène.

Ces sentinelles orbitales scrutent en permanence l’activité électrique de notre atmosphère et cartographient chaque décharge avec une précision inégalée. C’est en analysant des archives de données que les experts du Comité sur les extrêmes météorologiques et climatiques de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) ont fait cette découverte.

Ce type d’éclair porte un nom : « méga-éclair ». Il ne s’agit pas d’un éclair classique, vertical, qui frappe le sol. Il s’agit d’une décharge principalement horizontale qui se propage à travers les nuages sur des distances prodigieuses.

Pour qu’un tel phénomène se produise, les conditions doivent être très spécifiques. Il faut un complexe orageux immense, ce que les météorologues appellent un système convectif de mésoéchelle. Ces systèmes sont des agglomérations de plusieurs orages s’étendant sur des centaines de kilomètres et créant de vastes zones de charges électriques positives et négatives. Ce jour d’octobre 2017, un tel système couvrait une partie du Texas, de l’Oklahoma et du Kansas, offrant le terrain de jeu idéal pour cet éclair record qui s’est étiré du Texas jusqu’à la frontière du Missouri.

Suivez toute l’actualité d’Essential Homme sur Google Actualités, sur notre chaîne WhatsApp, ou recevoir directement dans votre boîte mail avec Feeder.

Cette découverte pulvérise l’ancien record, détenu par un éclair de 768 kilomètres observé au-dessus du Brésil en 2018. Ces mesures sont validées selon une méthode rigoureuse, la « distance du grand cercle », qui calcule la distance la plus courte entre deux points sur une sphère. Cette validation officielle par l’OMM n’est pas seulement une question de chiffres ; elle soulève des questions cruciales en matière de sécurité.

Ces méga-éclairs mettent en lumière un danger souvent sous-estimé : la foudre peut frapper à des kilomètres de l’orage qui l’a produite. Les scientifiques parlent de « coup de foudre venu du ciel gris » pour décrire un éclair qui semble surgir d’un ciel presque clair. En réalité, il provient d’un système orageux situé à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Cela représente un risque considérable, notamment pour le secteur de l’aviation. Un avion peut se trouver dans une zone qui semble calme, loin du cœur de la tempête, et se retrouver malgré tout sur la trajectoire de l’une de ces décharges électriques tentaculaires.

Les conséquences au sol sont également sérieuses. Un méga-éclair peut en effet déclencher des incendies de forêt à une très grande distance de la zone où les pluies de l’orage tombent, ce qui rend la détection et l’intervention plus complexes. Comme le souligne Celeste Saulo, secrétaire générale de l’OMM, ces découvertes nous rappellent que la foudre est une force de la nature puissante et parfois imprévisible, qui nécessite une surveillance accrue pour protéger les populations.

L’étude de ces phénomènes extrêmes ne se limite pas à leur durée. Un autre record a été validé concernant la durée d’un éclair. Le 18 juin 2020, une décharge électrique au-dessus de l’Uruguay et du nord de l’Argentine a persisté pendant 17,1 secondes, un temps incroyable. Imaginez : un canal de plasma lumineux visible dans le ciel pendant plus d’un quart de minute.

Ces records, bien qu’impressionnants, nous rappellent également la face la plus tragique de la foudre. L’OMM conserve également la mémoire des événements les plus meurtriers. En 1975, au Zimbabwe, un éclair a coûté la vie à 21 personnes qui s’étaient abritées dans une hutte. En 1994, dans la ville de Dronka, en Égypte, la foudre a frappé des réservoirs de pétrole, provoquant un bilan encore plus terrible. L’incendie qui a suivi a provoqué une inondation de pétrole en feu dans la ville, causant la mort de 469 personnes.

Chaque nouvelle découverte sur les méga-éclairs nous aide à mieux comprendre la physique atmosphérique. Elle nous incite à perfectionner nos systèmes de détection et de prévision. Les technologies satellitaires sont au cœur de cette quête, offrant une vision globale et continue des caprices du ciel.

Les chercheurs sont convaincus que d’autres records se cachent probablement dans les téraoctets de données déjà collectées, attendant simplement d’être découverts. Ces géants silencieux du ciel ont encore beaucoup à nous apprendre sur la puissance et la complexité de notre planète.