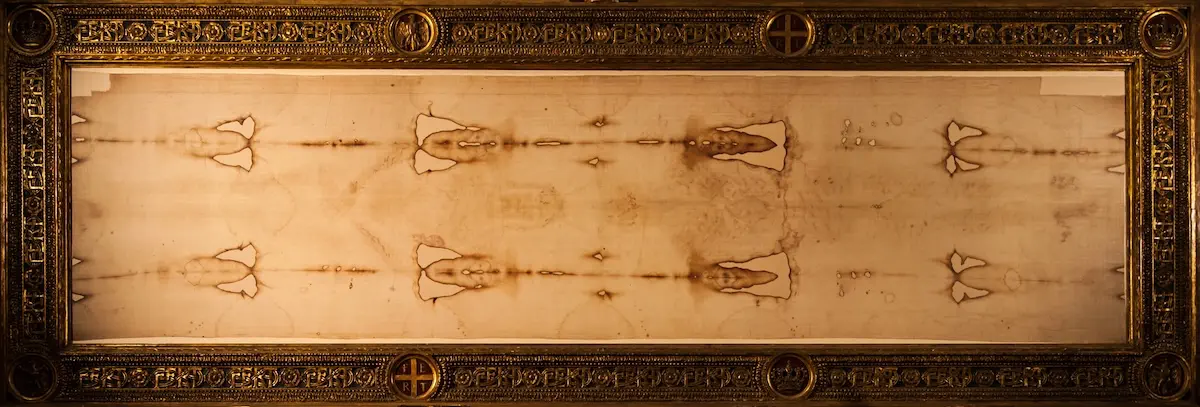

Un manuscrit médiéval récemment découvert vient bouleverser notre compréhension du suaire de Turin. Ce document, rédigé par le théologien normand Nicole Oresme entre 1355 et 1382, est désormais la plus ancienne critique écrite connue de cette relique vénérée par des millions de fidèles. Pour la première fois, un texte antérieur aux controverses du XIVe siècle qualifie explicitement le linceul de la crucifixion de Jésus de « faux patent », fruit de « tromperies orchestrées par des hommes d’Église ».

Cette révélation, publiée dans le Journal of Medieval History, repose sur les travaux des historiens Alain Boureau et Béatrice Delaurenti. Leur découverte enrichit considérablement le dossier historique du suaire de Turin, qui a longtemps été entouré de mystères et de polémiques.

Un théologien respecté dénonce une supercherie

Nicole Oresme occupait une position de premier plan dans l’université parisienne du XIV^e siècle. Maître ès arts pour la nation normande dès 1341, il dirigea le collège de Navarre, puis devint évêque de Lisieux en 1377. Son témoignage revêt une importance particulière, car il émane d’une personnalité reconnue, sans lien direct avec les controverses locales.

Dans son traité sur les phénomènes inexpliqués, il développe une approche rationnelle remarquable pour l’époque. Il refuse d’attribuer systématiquement les événements étranges à des forces surnaturelles et privilégie les explications naturelles.

« Je n’ai pas besoin de croire quiconque affirme : “Untel a accompli tel miracle pour moi”, car beaucoup d’hommes d’Église trompent ainsi les autres pour susciter des offrandes pour leurs églises », écrit-il. Il cite ensuite l’exemple d’une « église en Champagne où l’on disait qu’il y avait le suaire du Seigneur Jésus-Christ, et du nombre quasi infini de ceux qui ont forgé de telles choses ».

L’affaire de Lirey refait surface

Cette référence désigne sans ambiguïté l’affaire de Lirey, un petit village champenois dans lequel le suaire serait apparu vers 1355. Geoffroy de Charny, seigneur local et proche du roi de France, l’avait déposé dans l’église collégiale qu’il venait de faire construire.

Le succès fut immédiat et foudroyant. Des pèlerins affluèrent de toute l’Europe pour contempler ce linge sur lequel était imprimée l’empreinte recto verso d’un homme crucifié. Mais très rapidement, l’évêque de Troyes, Henri de Poitiers, ouvrit une enquête approfondie.

Les conclusions furent accablantes. « Beaucoup de théologiens et d’autres hommes savants assurèrent que ce ne pouvait être réellement le suaire du Seigneur », rapporte Pierre d’Arcis, successeur d’Henri de Poitiers, dans un mémorandum détaillé de 1389.

L’enquête révéla que « ce linge avait été artificiellement peint. Il fut même prouvé par l’artisan qui l’avait peint qu’il avait été fabriqué par l’homme, et non miraculeusement confectionné ou accordé. »

Suivez toute l’actualité d’Essential Homme sur Google Actualités, sur notre chaîne WhatsApp, ou recevoir directement dans votre boîte mail avec Feeder.

Une méthode d’enquête rigoureuse

L’évêque Henri de Poitiers avait appliqué une méthode d’investigation remarquablement moderne. Il consulta d’abord les théologiens les plus réputés, qui soulevèrent une objection scripturaire majeure : les Évangiles ne mentionnent aucune empreinte sur les linges funéraires du Christ.

Cette absence de référence biblique constituait un argument décisif. Si un tel prodige s’était réellement produit, comment les évangélistes auraient-ils pu l’omettre ? L’enquête se concentra ensuite sur les aspects matériels et révéla l’existence de faux miracles orchestrés par des complices rémunérés.

Le Dr Nicolas Sarzeaud, auteur de cette nouvelle étude et chercheur à l’université catholique de Louvain, souligne l’importance de cette découverte : « Ce qui a été mis au jour constitue un rejet significatif du suaire. Oresme ne choisit pas n’importe quel objet vénéré comme exemple de fraude orchestrée par le clergé. »

Un exemple de pensée critique médiévale

L’approche d’Oresme illustre parfaitement l’évolution de la pensée scolastique au XIV^e siècle. Refusant les explications surnaturelles faciles, il met au point une véritable méthode critique pour évaluer les témoignages.

Il classe les témoins selon cinq critères précis : leur nombre, leur fiabilité, le fait qu’ils soient ou non des témoins directs, leur distance critique par rapport au prodige et la conformité du phénomène observé avec la raison et la nature. Cette approche méthodologique contraste avec la crédulité souvent attribuée aux hommes du Moyen Âge.

« Oresme fournit un exemple précieux de pensée critique médiévale, évaluant les témoignages et rejetant les preuves non corroborées par des évidences réelles », précise Sarzeaud.

Des conséquences durables

La découverte d’Oresme éclaire différemment les événements de 1389-1390, lorsque la famille de Charny tenta de relancer le culte du suaire. À cette époque, l’objet n’est plus présenté comme une relique authentique, mais comme une « figure ou représentation du suaire ».

Cette nuance juridique révèle que la question de l’authenticité avait déjà été tranchée négativement. Le pape Clément VII autorisa l’exposition, mais sous conditions strictes : interdiction des ornements liturgiques habituels et obligation d’informer les fidèles qu’il s’agissait d’une simple image.

L’affaire de Lirey demeure « le cas le mieux documenté d’une relique contrefaite au Moyen Âge, et l’un des rares exemples d’un culte dénoncé et arrêté par l’Église et les clercs », conclut Sarzeaud.

Cette documentation exceptionnelle contraste avec le succès contemporain du suaire de Turin. Après son acquisition par les ducs de Savoie en 1453, l’objet a progressivement acquis un nouveau statut de relique authentique, occultant ainsi ses origines controversées.

Un éclairage moderne sur une controverse ancienne

Le témoignage d’Oresme s’inscrit parfaitement dans les conclusions de la science moderne. La datation au carbone 14 réalisée en 1988 situe l’origine du tissu entre 1260 et 1390, période correspondant exactement aux événements de Lirey.

Andrea Nicolotti, professeur à l’université de Turin et spécialiste reconnu du suaire, confirme la portée de cette découverte : « Le document d’Oresme apporte des preuves historiques supplémentaires qui montrent que, même au Moyen Âge, on savait que le suaire n’était pas authentique. »

L’importance de ce témoignage réside également dans son caractère désintéressé. À la différence des acteurs locaux de la controverse, Oresme n’avait aucun intérêt personnel à défendre. Son jugement reflète l’opinion des milieux intellectuels parisiens de l’époque.